法治教育成公民终身“必修课”

——本报邀请专家解读法治宣传教育法

来源: 新法治报·赣法云客户端 | 日期: 2025年10月15日 | 制作: 何山 | 新闻热线: 0791-86847870

9月12日,十四届全国人大常委会第十七次会议表决通过《中华人民共和国法治宣传教育法》,自11月1日起施行。这是我国关于全民普法工作的专门性法律,“习近平法治思想”首次明确写入法律。这部承载全民普法四十年实践智慧的法律,构建起新时代法治宣传教育的制度框架,是新时代全民普法的基本遵循和法治保障。

近日,曾提出立法意见的江西财经大学法学院教授、博士生导师谢红星接受本报记者采访,对制定法治宣传教育法的背景、意义及其亮点等进行解读。

确立“依法普法”原则

自1985年起,国家以五年为周期,有计划、有步骤地在全体公民中开展法治宣传教育,先后出台八个五年普法规划。在江西,法治宣传教育的探索同样起步早、行动快——1985年1月21日,省政府印发《江西省向全体公民普及法律常识五年规划要点》,拉开了全省普法教育工作的序幕。从“一五”到“八五”,江西结合省情实际,创新方式方法,走出了一条具有鲜明地方特色的法治宣传教育新路子。

那么,为什么要制定出台一部专门的法治宣传教育法?“法治宣传教育法既是四十年全民普法实践的厚积薄发,也是新时代全面依法治国的必然选择。”谢红星表示,法治宣传教育法在总结全民普法四十年经验基础上,把一些成熟的做法留下来,确立为基本法律制度,对于推动全民普法工作长期有效地发挥自身的法律服务功能起到了非常重要的法律保障作用。

法治宣传教育法的立法进程体现了科学立法、民主立法、依法立法的特点,两次公开征求意见,广泛吸纳社会各界特别是基层声音。

“我在二审草案征求意见时,根据江西的普法实践提了一些立法意见。”谢红星告诉记者,江西将红色基因与法治建设深度融合,通过挖掘原中央苏区等革命时期的法治实践,打造了“红色法治文化看江西”特色品牌,推动红色法治资源转化为普法教育的生动教材。江西在红色法治文化立法保护方面先行先试,制定《江西省革命文物保护条例》等地方性法规,将红色法治资源的调查认定、保护管理纳入法治化轨道。这一实践为国家级立法提供了参考,法治宣传教育法明确,县级以上人民政府应当加强对法治文化相关文物等文化遗产的保护和利用,宣传代表性人物的事迹和精神,弘扬社会主义法治文化,推动中华优秀传统法律文化的创造性转化、创新性发展。此外,江西首创的“法律明白人”培养工程也为基层法治建设提供了可复制的路径。

作为我国关于全民普法工作的专门性法律,其意义不仅在于填补立法空白,更在于构建起新时代法治宣传教育的“四梁八柱”。谢红星表示,法治宣传教育法以国家立法的形式对法治宣传教育作了全面系统的规定,确保全民普法工作具有全国统一性的要求和规范,确立了“依法普法”原则,通过法律的权威性和强制性,确保普法工作顺利开展。

奏响法治宣传教育“大合唱”

实行“谁执法谁普法”普法责任制,是新时代全民普法的重要制度创新。2016年,江西出台《国家机关落实“谁执法谁普法”责任制考核评价办法》,明确省直机关、设区市的普法责任清单,将普法渗透到立法、执法、司法、守法的全过程和各环节。

法治宣传教育法将“谁执法谁普法”普法责任制进一步法定化。谢红星表示,法治宣传教育法规定,国家机关按照“谁执法谁普法”的精神,实行普法责任制。“谁执法谁普法”普法责任制明确了国家机关在法治宣传教育中的主体责任,要求各部门在执法过程中同步开展普法工作,将执法与普法有机结合,使普法工作更加贴近群众、贴近实际,提高普法的实效性、针对性。

在具体实施上,我省将制定实施国家机关普法责任清单、重要普法工作提示单、重点普法任务督办单、履行普法责任报告书“三单一书”制度,各级司法行政机关要切实落实普法主管部门职责,指导推动各部门各单位制定和实施普法责任清单100%覆盖,强化年度普法重点工作和事项跟踪问效、督导落实,形成清单管理、跟踪提示、督促指导、评估反馈的管理模式,实现司法行政机关与相关部门高效联动、相互协同。

“随着法治宣传教育法的施行,普法工作将迎来从‘单打独斗’到‘协同作战’的根本性转变。”谢红星表示。

“虽然我省中小学已实现法治副校长全覆盖,但当前青少年法治宣传教育中的协同机制尚未完全建立,常出现责任分散、教育效果打折扣的问题。”谢红星告诉记者,“这些问题有望随着法治宣传教育法的实施而得到解决。法治宣传教育法规定,国家、社会、学校、家庭要协同配合,根据青少年的身心特点和成长需求,对青少年开展法治宣传教育。这意味着,法治副校长开展工作时,各方应按法律要求主动参与,其中学校有义务提供场地、家长有义务配合教育。”

省司法厅普法与依法治理处相关负责人告诉记者,我省将建立健全校家社协同机制,强化学校育人主体责任,发挥家庭育人基础作用,提升社会育人综合实效,实现法治的育人功能。发挥教育行政部门的统筹指导协调作用,推动法院、检察院、公安、司法行政机关以及社会组织的优质法治实践资源有序进入校园,营造全社会关心支持青少年法治教育的良好氛围。

实行公民终身法治教育制度

法治的真谛,在于全体人民的真诚信仰和忠实践行。法治宣传教育法规定,国家实行公民终身法治教育制度,将法治教育纳入国民教育、干部教育、社会教育体系。“这意味着,从青少年时期的学校教育到成年后的社会教育和干部教育,法治教育都将贯穿始终。”谢红星认为,公民终身法治教育制度把提升全体公民法治素养作为法治宣传教育工作的重中之重,突破了传统法治教育多聚焦学校、阶段性覆盖的局限,确保公民在不同阶段都能接受系统的法治教育,让法治素养培育伴随公民一生,体现了法治教育的持续性和全面性。

针对领导干部这一“关键少数”,法治宣传教育法聚焦其履职要求,将法治素养和依法履职能力纳入考核评价体系,建立领导干部集体学法、重大决策前合法性审查等制度,通过刚性约束确保领导干部带头尊法学法守法用法,发挥示范引领作用。

谢红星认为,法治宣传教育法的一大亮点,就是将“青少年法治宣传教育”作专章规定,要求普及青少年在家庭生活、校园学习、社会活动中所必需的法律知识,教育引导青少年树立守法意识、规则意识、诚信意识和防范违法犯罪的意识,自觉遵守法律规定,规范自身行为,维护自身合法权益,尊重他人合法权益。

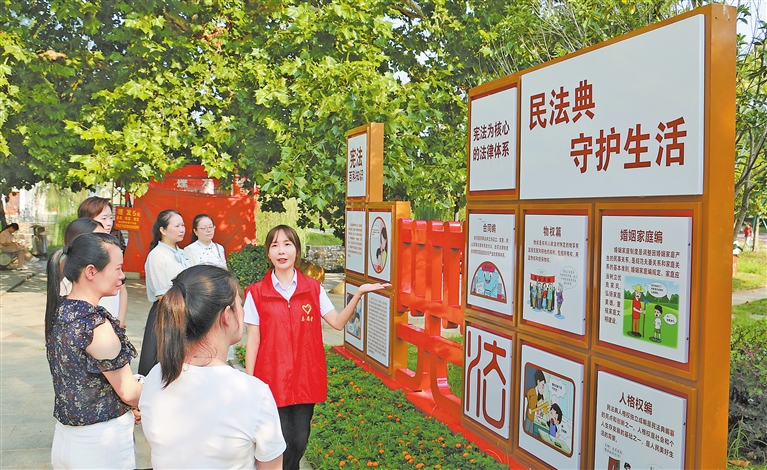

省司法厅普法与依法治理处相关负责人介绍,我省将全面实施公民法治素养提升行动,以国家工作人员、青少年、村(社区)“两委”成员、企业经营管理人员、新就业形态劳动者、媒体从业人员、网民、“走出去”公民等八类人群为重点对象,明确公安、法院、检察院等职能部门以及工会、共青团等群团组织的具体工作任务,探索公民法治素养精准提升的有效路径,不断提升公民法治素养。(文/图 记者方维芳)

编辑:何 山

校对:陈卫星

复审:朱 叶