珍藏“红色” 一段44年的情缘

退役军人吴岱根捐房创办党员教育基地让史料“活”起来

来源: 新法治报·赣法云 | 日期: 2025年09月30日 | 制作: 贾辛 | 新闻热线: 0791-86847870

阳光透过窗户,洒在吴岱根斑白的鬓角上,也照亮了照片上雷锋专注的侧脸。

在新余市渝水区下村镇党员教育基地里,身着绿色旧军装的吴岱根指着雷锋的老照片,对围在身边的孩子们语重心长地说:“你们看,雷锋叔叔在开车休息的间隙都在读书呢!”

今年66岁的吴岱根是土生土长的下村镇下村村人,在长达44年的时间里,他坚持收藏红色珍藏品,并把自家房子改建成党员教育基地,免费对外开放;他还主动加入新余市渝水区“老兵宣讲团”,成为一名义务宣讲员,不仅对参观人员和孩子们讲解红色珍藏品背后的故事,还走进学校,讲述革命故事,让红色种子在青少年心中深深扎根。他曾获得“江西好人”“新余好人”“新余最美退役军人”等称号。

9月23日,面对记者,吴岱根讲述起他与红色藏品的不解之缘。

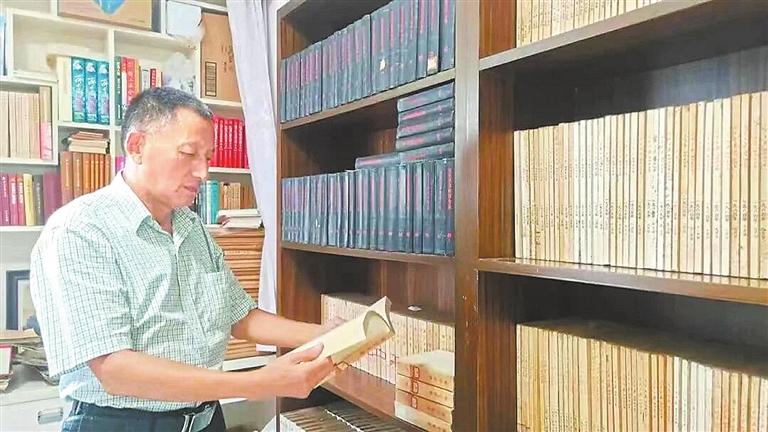

吴岱根与家中藏品

让史料“活”起来

“你们看,这上面记着1930年,咱们下村村千秋岭上,红三军团红八军的战士们浴血奋战2个小时抵抗敌人……”近日,在渝水区下村镇党员教育基地内,展柜前围满了前来参观的退休老干部,吴岱根俯身指向报纸上泛黄的铅字,声音沉稳而有力。

阳光照射进来,参观者神色凝重,循光眺望基地外,不远处绿树丛生的山头,正是95年前枪声震天的千秋岭。

1930年10月下旬,“罗坊会议”召开期间,国民党反动派集结10万大军进攻中央革命根据地。其中,敌军分别从上高和高安方向,对当时的新余县展开地毯式进攻。彼时,驻扎在渝水区下村镇千秋岭的红三军团红八军2000余名战士,依托千秋岭山头的有利地势,展开阻击战。

这段尘封的历史,是2023年年底吴岱根在整理收藏的史料报刊时发现的。他立刻开始查找其他史料进行深入了解,并于2024年3月策划推出了“红八军在下村镇革命活动”专题展。

“革命先烈们用自己的鲜血和生命换来了如今的美好生活,作为老党员,我们要饮水思源、不忘初心,从党史学习教育中汲取智慧和力量,发挥自己的余热。”这段历史,让在场的老干部追忆起峥嵘岁月,深切地体悟到革命先烈英勇奋斗和不屈不挠的红色精神。

收藏红色资料44年

吴岱根收藏了无数藏品,在他家里,始终萦绕着一股浓重的油墨香气。

一眼望去,客厅、卧室以及狭窄的过道,层层叠叠码放着整齐的报纸、书刊、文献,狭小的房间仅能容下两三人。《人民日报》《解放军报》《新华日报》……一份份泛黄的报纸,被精心装裱,与老兵的荣誉证书、沉甸甸的勋章和奖状相伴相依,无声地讲述着一段段红色记忆。

每一件藏品,都是吴岱根从岁月中打捞出的珍贵片段,也是他44年执着坚守的印记。

1981年,吴岱根从部队退伍。随后,他被招聘到下村乡政府任专职报道员。每天与文字打交道,读报成为他工作和生活中不可或缺的一部分,也点燃了他收藏党史资料的念头。

“我每天看报,是为了获取信息、提升写作能力,但是后来逐渐被报道中的党史内容吸引。”吴岱根回忆道,“读得越多,越能感受到那段岁月的厚重。渐渐地,我迷上了收藏报纸。”

这个念头,如同一颗火种,落在了他的心田,也照亮了他此后44年“淘”史料的路。

从此,每个闲暇的周末,吴岱根的身影总会出现在各地的旧货市场、古玩地摊。他没有具体目标,只是像雷达一样,扫描着一切与党史、军史,尤其是与本地重大事件相关的原始资料。

“那时候,专门收藏这类东西的人不多。”吴岱根坦言,“这给了我更多机会。”

难得的是,他将1967年到1987年《解放军报》,一张不缺地收集齐了。“那是风云变幻的20年,报纸就是最真实的见证。”

这个在外人看来枯燥且花费不菲的爱好,吴岱根却乐在其中。44年来,他省吃俭用,先后投入60余万元,累计搜集各类党史资料8000余件,许多是新中国成立前的资料。

“将红色精神传承下去”

随着藏品日益丰富,吴岱根开始思考一个问题:“要怎样做才能让更多人了解这些历史呢?”

他开始盘算如何让这些红色资料“走出”箱柜,面向公众特别是青少年,传递它们背后的故事。

2021年,下村镇党委、政府决定创建党员教育基地。吴岱根毅然捐出名下的农村房屋改建为基地,并首批捐献200余件珍贵展品,为党员学习教育提供生动的课堂资料。

展馆开放后,他并没有停下脚步。随后的两年半时间里,他3次自费更新展品,将馆内陈列的党史资料增至600余件。同时,为丰富馆藏,他走村串户寻访曾参与抗美援朝等战争的老兵,收集立功证书、证章等实物。

在众多红色藏品中,同乡钟和仁的军功证令他印象深刻。

“1953年7月,钟和仁参与了抗美援朝金城战役,荣获个人三等功,所在连队荣获集体二等功。他是一名功臣!”吴岱根语气坚定而充满敬重。

正因为同是下村镇下村村人,当吴岱根上门为党员教育基地收集展品时,钟和仁的家人毫不犹豫地提供了立功证书、证章等原件原物。

如今,这些带着战场记忆与乡土温度的实物,正静静地陈列于馆中,被越来越多的人看见。

这个党员教育基地也成为了新余市渝水区爱国主义教育基地、关心下一代党史国史教育基地。

基地开放以来,已接待参观团体300余个,参观人数达2.3万余人次。

“少年儿童是祖国的花朵,是民族的希望。要让孩子们不忘革命先烈,牢记历史使命,将红色精神传承下去。”这是吴岱根常说的话。

2021年3月,吴岱根得知渝水区要组建“老兵宣讲团”后,第一时间报名,成为了宣讲团的一员。随后,他积极开展红色文化宣讲进校园、进社区、进乡村活动,先后到新余市渝水第六小学、新余市渝水区北湖小学等学校宣讲党史。

“吴爷爷结合自己参军报国的人生经历,给我们讲身边的党史故事,让我们深受触动,我们要更加努力学习,立志为中华之崛起而读书。”渝水区第七小学学生钱韵璇说。

吴岱根讲党史从不照本宣科,而是结合每一件红色藏品背后的故事,讲得生动形象、风趣幽默,深受听众喜爱。

在他的积极影响和带动下,越来越多的年轻人受到感染,纷纷加入宣讲志愿者的行列。他们用热爱点燃信念,以传承守护初心,让红色基因代代相传。

红色故事需要“换一种讲法”

2022年上半年,吴岱根生了一场病,连续接受了3次大手术。然而,即便躺在病榻之上,他心中牵挂的仍然是展馆里的展品以及等着他宣讲的孩子们。

原来,在生病前,吴岱根答应了参加国庆前夕的一场宣讲活动。

“孩子们还等着呢……”这句朴素的承诺,成为他康复路上坚定的信念,身体尚未完全恢复的他如约站上宣讲台。

讲解过程中,他额角因伤痛不时渗出汗珠,但却始终面带微笑,以实际行动诠释着“生命不息,宣讲不止”的承诺。

在吴岱根看来,这些红色藏品不仅是历史的见证,更是连接过去与现在的桥梁。

“通过展示这些党史资料,能让年轻人真切地了解革命历程,珍惜今天来之不易的幸福生活。”为此,他不断策划专题展览,让红色故事持续焕发活力。

2023年3月5日,吴岱根策划了“新时代弘扬雷锋精神”主题展,展出雷锋相关报刊、画册等200余件实物,吸引了20余所中小学校5000余名师生前来参观学习。

吴岱根在宣讲过程中也慢慢意识到,红色故事需要“换一种讲法”。这对一位年过花甲、对网络以及电子产品不那么熟悉的老人来说,无疑是个巨大的挑战。

2023年年底,吴岱根开通了个人视频号,从写文案、录制视频到剪辑视频,一点一滴从头学起。短短几十秒的视频,常常需要准备几天的时间。

如今,他的视频号已经发布了110余个党史、地方史短视频,总播放量突破百万,其中有20余个作品单条播放量超万次。

整理资料、接待访客、录制视频……这些日常点滴,汇聚成一位老兵44年如一日的坚守。

从青丝到白发,吴岱根用最朴素的坚守,将个人情怀升华为社会担当,将私人收藏转化为公共财富。吴岱根守护的,不仅仅是8000余件党史资料,更是一段段不容忘却的民族记忆,是一簇簇亟待播撒的精神火种。

(简思勇 刘春燕 徐雯 记者廖世杰)

编辑:贾辛

校对:衷丽萍

审核:吴旭