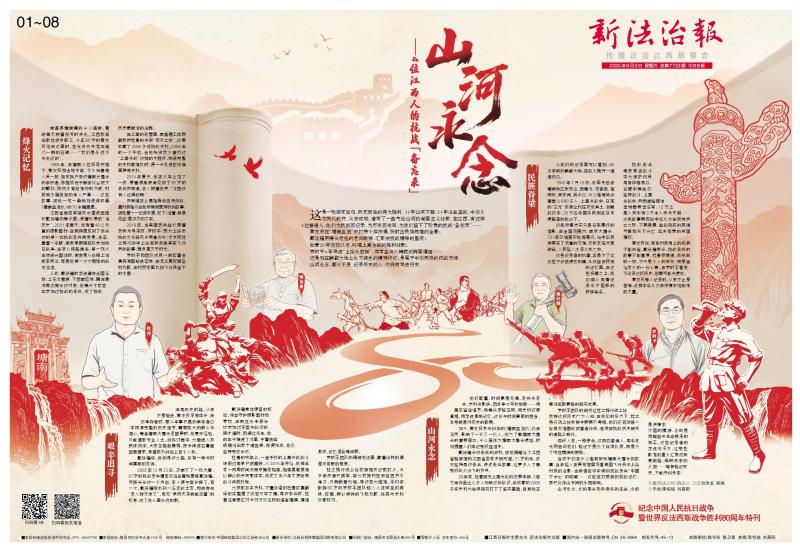

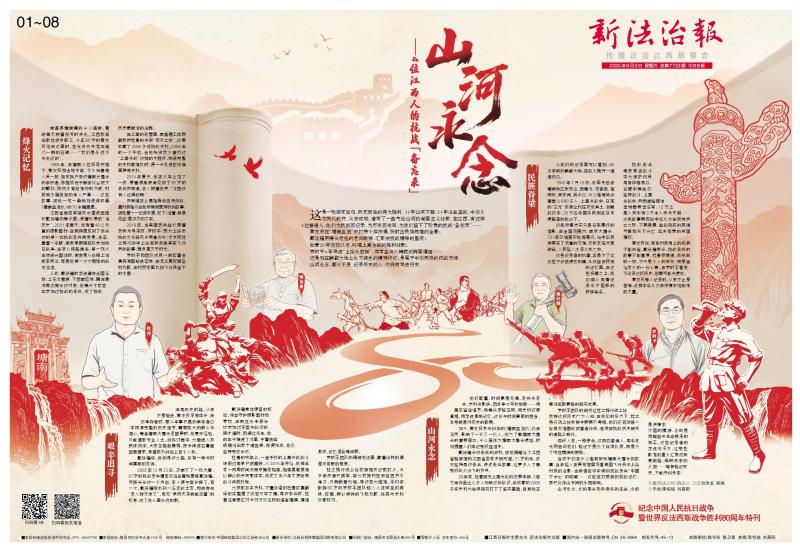

山河永念

——4位江西人的抗战“备忘录”

来源: 新法治报·赣法云 | 日期: 2025年09月03日 | 制作: 贾辛 | 新闻热线: 0791-86847870

这是一场视死如归、向死而生的伟大胜利。 14年山河不屈,14年浴血奋战,中华儿女同仇敌忾、众志成城,谱写了一曲气壮山河的爱国主义壮歌。在江西,有这样4位普通人,他们为抗战而记录、为历史而书写,为我们留下了珍贵的抗战“备忘录”——

黄友贤在“塘南血泪”中打捞个体伤痛,折射出民族劫难的全景;

戴廷耀用镜头定格的老兵眼神,汇聚成抗战精神的星河;

杜青20年孜孜以求,吟唱上高会战的胜利壮歌;

罗时平6年寻迹“上饶大救援”,续写血与火铸就的跨国情谊……

这是刻在赣鄱大地上永不褪色的精神印记,是属于中华民族的抗战史诗。

山河永念,薪火不息。记录历史的人,终将被写进历史。

烽火记忆

南昌县塘南镇的令公庙前,青砖黛瓦映着抚河的波光。江西教育出版社退休职工、今年80岁的黄友贤站在这里时,目光总会先落向庙门一侧的石碑——“我们是永远不会忘记的”。

1969年,在塘南公社领导安排下,黄友贤和当地干部、下乡知青等人员一起,挨家挨户走访塘南大屠杀的亲历者。张桂娇母子躲在戏台底下的颤抖、陈凤水背后狰狞的刀疤、村民用水桶挑回的亲人尸骨……这些故事,被他一笔一画地刻进连环画《塘南血泪仇》的70余幅画里。

江西省新四军研究会宣讲团团长戴廷耀的镜头里,装着珍贵的“活历史”。2001年春天,他背着40公斤重的摄影器材,在病房里见到了他采访的第一位抗战老兵谢象晃。当年,靠着一条腿,谢象晃跟随部队参加抗日战争。在京九铁路通车,第一列火车驶进兴国站时,谢象晃从轮椅上站起来哭泣,那是他第一次为牺牲的战友流泪。

从此,戴廷耀的足迹遍布全国各地,上东北雪原、下西南密林,蹲在黄河岸边等采访对象,他镜头下数百位参加过抗战的老兵,成了抗战历史最鲜活的注脚。

在上高的老屋里,南昌理工学院副教授杜青的书架“顶天立地”,这里收藏了2000多件抗战史料。2005年的一个午后,当他听说家乡曾打过“上高会战”这样的大胜仗,却连完整的史料都难找时,便一头扎进故纸堆里搜寻史料。

2014年夏天,他在火车上站了一夜,带着满身疲惫见到了97岁的老兵尹同道。老人抱着他哭:“江西还有人记得我啊!”

尹同道在上高指挥迫击炮作战,靠村民指引在枪林弹雨里穿梭的故事,被杜青一一记进书里,成了《活着,就是见证》里滚烫的文字。

2018年,当美国老兵后代带着老照片寻来时,罗时平(现为上饶市抗战文化研究会荣誉会长)才发现杜立特行动中上饶军民救援美军飞行员的故事,差点湮灭于时光。

罗时平和团队成员一起扛着金属探测器钻进密林,在泥土里挖掘坠机残骸,在村民家里找到飞行员留下的水壶……

艰辛追寻

追寻历史的路,从来不是坦途。黄友贤深有体会,走访幸存者时,要从年事已高的幸存者口中拼凑完整的历史细节,需要极大的耐心与细心。筹备塘南大屠杀泥塑展时,他毫无经验,只能请教专业人士。创作过程中,为塑造人物肢体动作,大家互相做模特,把手伸进石膏面团里摸索,凭借毅力创作上百个人物。

戴廷耀说,他的寻访之路,总有一种与时间赛跑的紧迫。

2002年12月23日,济南下了一场大雪,87岁的抗战老兵谭启龙站在雪地里等戴廷耀,可接受采访一个月后,老人便与世长辞了。有一次,戴廷耀刚找到一名老战士家,却被告知“老人昨天走了”,那句“早两天来就能见着”的叹息,成了他心里永远的刺。

戴廷耀常住便宜的旅社,独自守护摄影器材和素材。在前往永丰县采访参加过平型关战役的陶才福时,因避让货车,他的车子掉进了沟里,手臂被碎玻璃划出数十道血痕。即便如此,他仍坚持完成采访。

杜青的书架上,一沓手抄的上高会战战斗详报边角早已被磨破。从2015年开始,他每年花一两周时间去南京摘录档案。档案里都是难以辨认的手写繁体字,他花了五六年才把所有战斗详报抄完。

为获取日本史料,不懂日语的杜青依靠翻译软件整理了近百万字文稿。寻访老兵时,杜青经常要应对与对方交流时的语言障碍、情绪激动、记忆混乱等问题。

罗时平团队的调研笔记里,藏着山林的潮湿与田野的荒芜。

杜立特行动上饶救援相关记载较少,大多亲历者已离世,部分救援村庄旧址因洪水淹没,只剩断壁残垣,寻访极为困难。平均年龄超60岁的罗时平团队钻入人迹罕至的森林,挖掘、辨认锈蚀的飞机残骸,将其与史料反复核对。

民族脊梁

从他们的记录里可以看到,80多年前的赣鄱大地,被战火撕开一道道伤口。

1942年7月18日,日军先后在塘南地区张家山、西塘沟、观音阁、祖师坛、吴家祠、码头口、令公庙等地杀害群众860多人;上高会战中,日军的“三光”政策让村庄变成焦土;浙赣战役中,25万名中国平民倒在日本侵略者的枪口下。

这些惨痛史实只是日军暴行的缩影。在全国范围内,南京大屠杀、731部队细菌实验等暴行,给中华民族带来了沉重的灾难,无数家庭支离破碎,人民陷入水深火热之中。

这些记录者的执着,正是为了让这些不该被遗忘的痛,永远留在民族的记忆里。在这些伤痛之上,他们用心用情记录永不屈服的民族脊梁。

抗战老兵谢象晃在战斗中为保护伤员用身体堵洞口,右腿中弹后仍坚持战斗;上高会战中,尹同道指挥迫击炮群轰击日军,12万上高人民中有3万余人参与支前……这些故事展现出中华儿女在民族危亡之际,不畏强暴、血战到底的英雄气概和天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀。

黄友贤说,那些村民身上的伤疤不能白留。戴廷耀表示,抗战老兵的故事不能重复。杜青感慨道,他所做的一切,不只是个人的爱好,而是留给家乡的一份心意。在罗时平看来,不记录这段历史,后辈可能会遗忘。

黄友贤等人记录的,从来不止是苦难,还有中华儿女在绝境中站起来的力量。

山河永念

他们都懂,时间最是无情,老兵会老去,史料会散佚,因此争分夺秒地跑——用画笔留住细节,用镜头定格容颜,用史料还原真相,用足迹串联记忆。这份与时间赛跑的担当,本身就是对历史的敬畏。

如今,黄友贤参与创作的《塘南血泪仇》仍在流传,影响了一代又一代人,成为了解塘南大屠杀的重要窗口。令公庙作为塘南大屠杀遗址,时刻提醒人们牢记那段血泪史。

戴廷耀采访老兵的资料,被他捐赠给了江西省档案馆和江西省委党史研究室。71岁的他,依然坚持寻访老兵、讲述老兵故事,让更多人了解那段战火纷飞的岁月。

20年来,杜青研究上高会战的成果丰硕,3部文学作品让众多人知晓这场战役。他收藏的2000多件史料为后续研究打下了坚实基础,目前他正筹划出版最新的研究成果。

罗时平团队的研究让杜立特行动上饶救援这段历史广为人知。在他们的努力下,杜立特行动上饶救援专题展已亮相。他们还启动新一轮寻找细菌战被害者行动,继续在抗战历史研究的道路上前行。

四段人生,一种使命。这四位普通人,用半生光阴告诉我们:铭记不是为了延续仇恨,而是为了守住精神的根脉。

当孩子们在令公庙前聆听塘南大屠杀的故事,当年轻人在展览馆里观看美国飞行员与上饶村民的合影,当读者在书中读到抗战老兵“中国不会亡”的呐喊——这些被打捞起的抗战记忆,早已化作山河间的永恒回响。

山河永念,念的是杀戮中逝去的生命,念的是绝境中不屈的精神,念的是用鲜血与生命换来的和平。这些记录者的足迹与汗水,让那些散落的星火汇聚成照亮前路、辉映未来的火炬——唯有铭记历史,方能开创未来!

扫码看H5

扫码看相关报道

(文/新法治报·赣法云 记者刘学龙 吴强 手绘/李悦铖 刘晨阳)

编辑:贾辛

校对:王小明

审核:程乘玉